风采录 | 他们是高级科技辅导员,更是不断精进的终身学习者!

为继续加强青少年科技辅导员的队伍建设,提升青少年科技辅导员的专业水平和职业认同感,探索建立科学、合理的分级认证办法和工作机制,推动科技辅导员队伍专业化发展,中国青少年科技辅导员协会自2018年启动了青少年科技辅导员专业水平认证试点工作。试点工作已经在全国11个省(区、市)开展,2018年和2019年共认证了1366名初级、476名中级和107名高级科技辅导员。

获得认证的高级科技辅导员有哪些特点?在青少年科技教育工作中有什么突出表现?他们对科技教育有哪些独门“心法”?让我们一起走近几位高级科技辅导员。

“大胆哥”樊志文:在认真和严谨中孕育硕果

▲樊志文在全国科技工作者日大会上,荣获“优秀科普志愿者”

樊志文是内蒙古通辽五中生物教师,内蒙古自治区优秀科技辅导员,全国科普先进个人。对于科技教育,樊志文拥有一种骨子里的情怀和责任担当。匠人教育在一招一式的认真和严谨中孕育硕果。

樊志文重视用“创造教育”提升基础教育的品质。在他看来,在科学的道路上,老师就像导演,学生好比演员。科技创新的培养,应该以学生兴趣为导向,注重培养学生创新思维、创新能力。

“问题”是科技创新发明活动的灵魂,有了问题,活动才有动力和创新性,发现问题是开展科技小课题研究活动的前提。他喜欢和学生在一起讨论问题,而他的很多教学理念都来源于科技教育中的升华和启发。更多时候,他和学生互为师生,互相欣赏,互相宠溺。

因为知识有限,老师有时解答不了学生提出的问题,这促使老师不断学习。这些年,除了不断在生物学上潜心修炼之外,樊志文还自学了计算机、物理、化学、通用技术等。他用看得见的荣誉和成绩,有力地证明了科技教育是基础教育发展的助推器。

▲在第32届全国青少年科创大赛科教论坛上,樊志文作为科技辅导员代表发言

作为一名科技教师,樊志文深感机遇和挑战并存,并且挑战更大。科技辅导员认证工作,对他们是荣誉,也是鞭策。未来,他希望这一认证工作,除了更多关注科技辅导员本身的科学素养和业绩外,还应进一步评价相关科技教育工作所辐射出来的能量,或者所起到的重要示范作用。

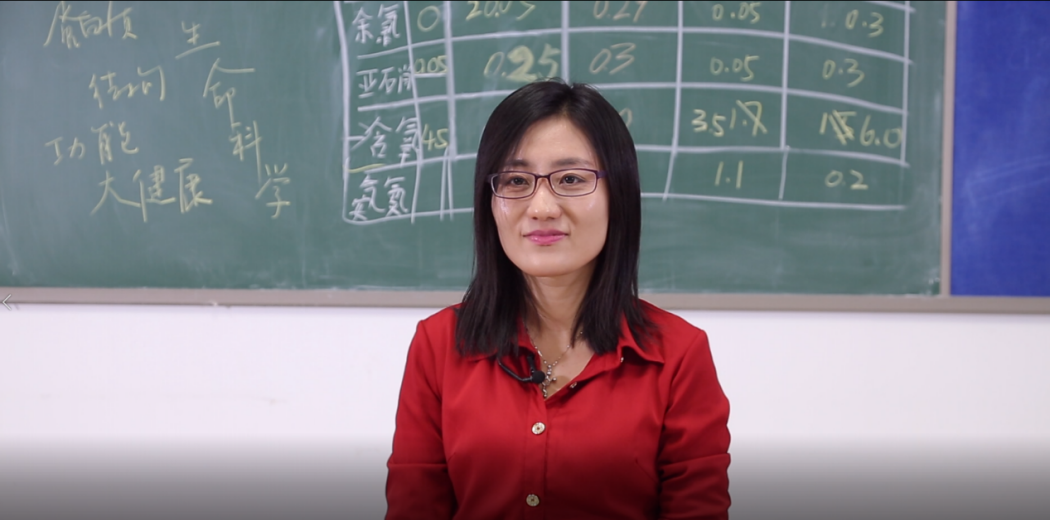

“T型女博士”和渊:倒逼自己不断迭代,与学生共进化

▲和渊

和渊,中国人大附中的一名高中生物教师,同时也是一名高级科技辅导员。清华大学生命科学学院博士毕业,著名科学家施一公的得意弟子。放着高学历的科研博士不干,跑来从事基础教育,这让不少人疑惑不解。然而,在和渊自己看来,一切都在情理之中,因为她选择了自己最想做的职业。

“授人以鱼,不如授人以渔”。青少年科技教育中,和渊认为,“鱼”是具体的实验操作、实验技巧等。中学生的逻辑思维体系正在建立过程中,他们需要用鲜活的案例来具体去体会。而“渔”则是背后的方法论,是剥去纷繁复杂的层层表象后事物的本质,是看待和分析这个世界的底层逻辑。掌握一种“以不变应万变”的方法,学生就可以知道从什么角度去思考,如何去分析和解决问题,具备突破极限的能力。

▲实验室里的和渊

“内部激励”,是和渊对自己的内在要求。跟所有的科技教师一样,和渊也面临着如何协调好本职工作、照顾家庭和科技辅时间上的冲突。但她认为,其实没有所谓的平衡,只有在面对一件件具体事情的时候作出的选择。她说,要想真正做成大事,就必须依赖内部驱动。科技辅导员要不断更新自己的知识结构,与科技前沿动态联系在一起。除了专业纵深发展,还需要做好横向拓展。要与时代共进步,与学生共进化,不断地自我迭代。

和渊希望能多多宣传和报道科技辅导员的工作。在某种意义上说,正是这群可爱的人正在努力培养国家未来的科学家和工程师。科技教师是一个个小的孵化器。只有每个科技教师上好每一节课、教好每一个孩子,精心培养孩子们的科学素养,才能让孩子们在科学的道路越走越坚实。她希望更多优秀的博士硕士可以投入到未来人才的培养中,可以用最好的人培养更好的人,同时也建议应培养复合型的T型人才。让他们兼备专业深度与宽阔视野,才能让孩子们在很多交叉学科中找到观察问题的新视角和解决问题的新机会。

湘潭文琳:不贪舒适恋突破,温柔的“母老虎”锋芒毕露

▲文琳陪着孩子们一起成长,一起学习

文琳,中小学高级教师,是“湖南省十佳科技教师”,更是湘潭市唯一一位通过全国高级科技辅导员认证的教师。从10年前摸着石头过河,到如今博学多才游刃有余,这位纤柔女子在为母则刚的年龄,挑起了科技教育的重担。

摒弃安逸、突破舒适,当面临自己在专业成长路上调岗的重创后,文琳秉承着不能耽误学生和辜负家长的教育情怀,开始当起了跨界走读“小学生”,只要有时间,就会搬着小板凳,拿着教材和听课本,去隔壁班蹭科学教研组组长的课,向她讨教、学习。并利用一切碎片时间从书刊、网络上学习课堂的教学技巧和方法。一个学期后,文琳对科学课教学就有了自己的领悟,而且深深地爱上了这门学科。

文琳的科学课堂上,真的做到了让学生成为课堂的主人,尽量做到了教材中涉及的演示实验与分组实验都让学生在自己的动手探索中得出科学结论。这种注重培养学生科学思维和创新拓展的学科,让她身在其中,乐在其中。

▲文琳辅导学生参加科技特色活动的照片

“学习,可以巩固知识基础,可以提高业务水平,可以激发大脑创意,给自己带来心理上的自信和行动上的底气。”新时代对科技教师的要求越来越高,文琳深感自身知识的不足。但她是一个有想法更有行动力的温柔“母老虎”,她争取一切与科技名师学习的机会,厚着脸皮“缠”上他们请教,学习他们的创新“理念”,吸取他们的智慧“能量”。

未来,她期望可以更好地均衡科技教育资源,带领孩子们持续开展各项活动,为每一个孩子打开科学世界的窗户,激发他们的创新动能。

教育科学“科研员”石毅:让科技教育在中原生根发芽

▲石毅

石毅,一名从普通中学成长起来的全国高级科技辅导员。

大学毕业后,石毅到郑州市第四十二中学担任初中生物学教师,同时辅导学生参加青少年科技活动。借助这个机会,他第一次接触到了青少年科技教育。因为是“跨界教学”,很多内容和知识他基本从零开始,和学生一起一边学习、一边摸索。用他的话说,最开始几届比赛,其实自己科技教师的身份并不明显,反而是师生间的磨合更加重要,而也正是这种磨合,让学校的科技课程有了快速进步的基础。

功夫不负有心人。三年以后,在石毅的主导下,郑州四十二中终于形成了完整的科技校本课程和科学教育社团活动。在日后的教学过程中,课程设计也相对规范,实施性、评价性也都达到了预期的效果,获得了学生、家长和学校的认可,而石毅本人,也正式转行成为了一名“科技辅导员”。

在青少年科技教育当中,需真正挖掘学生的兴趣或潜力,用传统的“成绩论”是行不通的。“抓住一个学生的兴趣点,让它无限放大,那么就有可能改变他一生。”石毅曾利用科技教育、机器人社团这样的平台,帮助老师眼中的一个“差生”改变了自己的命运。润物细无声,也许这就是科技教育的意义与力量。

2016年因为工作需要,石毅成为了一名教育科学研究人员,从事教育科学研究。在他看来,对于中小学生而言,科技教育没有捷径,只有提高他们的观察能力、思维能力、创造能力和实践能力,才能增加他们的自信心,促进其科学素养全面提高;只有思维模式有了转变,青少年科技教育才能从根本上蓬勃发展。在这方面,青少年科技辅导员们还有很多工作要做。而对于他本人而言,未来,他希望能通过先进的教育理论、科学的研究方法,促进河南青少年科技教育水平的全面提升。