“大胆哥”樊志文:在认真和严谨中孕育硕果

文/记者 李荔 编辑 刘昭

“如果有一天有人能代替我,让我放掉科技辅导员的身份,让我再去教理论课,我现在真的放不下了,可能我要一如既往这样干下去了”。提到科技教育,樊志文毫无保留地袒露了自己的情怀和责任担当。

这种情怀是一种骨子里的东西,不为名利而敷衍,只为了心中的热爱,全身心地投入其中,它随处不在。这种情怀是一轮明月,为他照亮了无数个忙碌且紧张的日子。这种责任是对“教育在每个阶段从来都不是一个完成时,而是一个进行时”的担当。这种匠人教育在一招一式的认真和严谨中孕育硕果。

樊志文是内蒙古通辽五中生物教师,同时担任着学校科学教育名师工作室及生命科学实验室负责人。同时,他还是内蒙古“通辽市十佳科技教师”,通辽市优秀教学能手,内蒙古自治区优秀科技辅导员,全国科普先进个人。

2008年,他最早提出科技教育“六部循环法”,并将这一方法推向了全校。由他辅导的学生在各类大赛上硕果累累,至今,他带领学生曾在市、自治区、全国的各类青少年科技竞赛上获奖300余项。

如今,以他文字命名的“通辽五中生命科学实验室(樊志文工作室)”取得了一系列骄人的成绩,成为通辽五中科技教育里的一面旗帜。他是如何在大地上书写自己的教育史?如何用心教育静待开花的?

▲樊志文在全国科技工作者日大会上,荣获“优秀科普志愿者”

用“创造教育”提升基础教育的品质

2003年,樊志文走向教学岗位;2004年兼任学校的科技教育及综合实践管理工作;2008年樊志文老师又兼任管理岗位。一系列角色的转变,他都能够有所作为、顺势而为、奋发有为。

樊志文说:“今天我们为学生种下勤于动手、勇于探索、善于创新的种子,期待着他们明天成为‘大国工匠,国之栋梁’。”

▲樊志文老师在给学生讲授无菌接种知识

“我喜欢当老师,喜欢和学生在一起讨论问题。当我有烦心事的时候,只要跟学生在一起,我就瞬间心情舒畅,感觉自己变年轻了。有时候,遇到某些问题,我们会争得面红耳赤,甚至针锋相对。很多时候,我们互为师生,互相欣赏,互相宠溺。”

他说,既要见己之优点,更不可忽视自己的缺点和学生的优势。刚开始入行,他经常会被学生的各种奇思妙想问倒。在实践教学工作的过程中,他发现学生会提出一些非常好的问题。如今,他的很多教学理念都来源于科技教育中的升华和启发。

“学起于思,思源于疑。”对此,樊志文一直都在反思和总结,“教育的初心和使命是什么”? 为了培养学生动手操作的能力,启迪学生创新思维,提高学生的综合素质,生命科学实验室(樊志文工作室)制定了详实的工作计划,自编了校本教材,分散和集中学习相结合。

为了让更多的学生参与进来,工作室设立了“开放日”,同时保证“科技活动和科普活动天天办,科技讲座周周有”。工作时内设有各种科技模型、动物标本、实验仪器、无土栽培养殖床、电子显微镜等,供学生们科学探究。 樊志文力争使每一位参与进来的同学能学有所获,能将所学的知识转化为自身的财富,为今后的学习奠定夯实的基础。

▲学生在参观樊志文老师工作室

几乎每一个教学实验都被改的面目全非

“作为老师,我们也会战战兢兢,我们会怕学生提问题,又期望他们提问题。因为我们的知识有限,他们提出很多问题,我们也许会解答不了。而这些又促使我们去不断学习。很多的时候,当老师最不应该说的两句话就是我不知道,我无能为力。”樊志文说。

十多年来,在科技教育方面,樊志文研制、改进的教学用具、实验仪器达三百余件,给学校节约了大量的资金。他自主设计探究性实验22个,演示实验31个,解剖、标本制作、社会实践实验共计121个。在历届省级、全国青少年科技创新大赛上获奖牌41枚。

樊志文说,每个地区都有不同的情况,很多好的教学经验落实到当地并不一定真的受用。比如他们在做生物实验的过程中,就会遇到很多问题。高中生物课里有一个叫“叶绿体色素的提取和分离实验”,这一实验对理解光合作用的原理有非常重要的作用。但是这个实验存在很大的问题,一是实验的成功率非常低,二是所用的化学试剂有毒性。

▲樊志文带领学生一起做实验

历经多次大胆尝试,樊志文改进后的实验,不仅节约了时间,节约了材料,还让有毒的实验变成了封闭式化学反应,且实验试剂能回收且更环保。

作为一名合格的科技教师应独具慧眼

这些年,樊志文除了不断在生物学上潜心修炼之外,还自学了计算机、物理、化学、通用技术等。

作为毕业班老师,也作为科技指导老师,这种双重身份加持下,如何让各方都比较满意?对此,樊志文在教学的过程中,往往比较大胆。这些年,对于这个双重身份,他拿捏的还比较好。

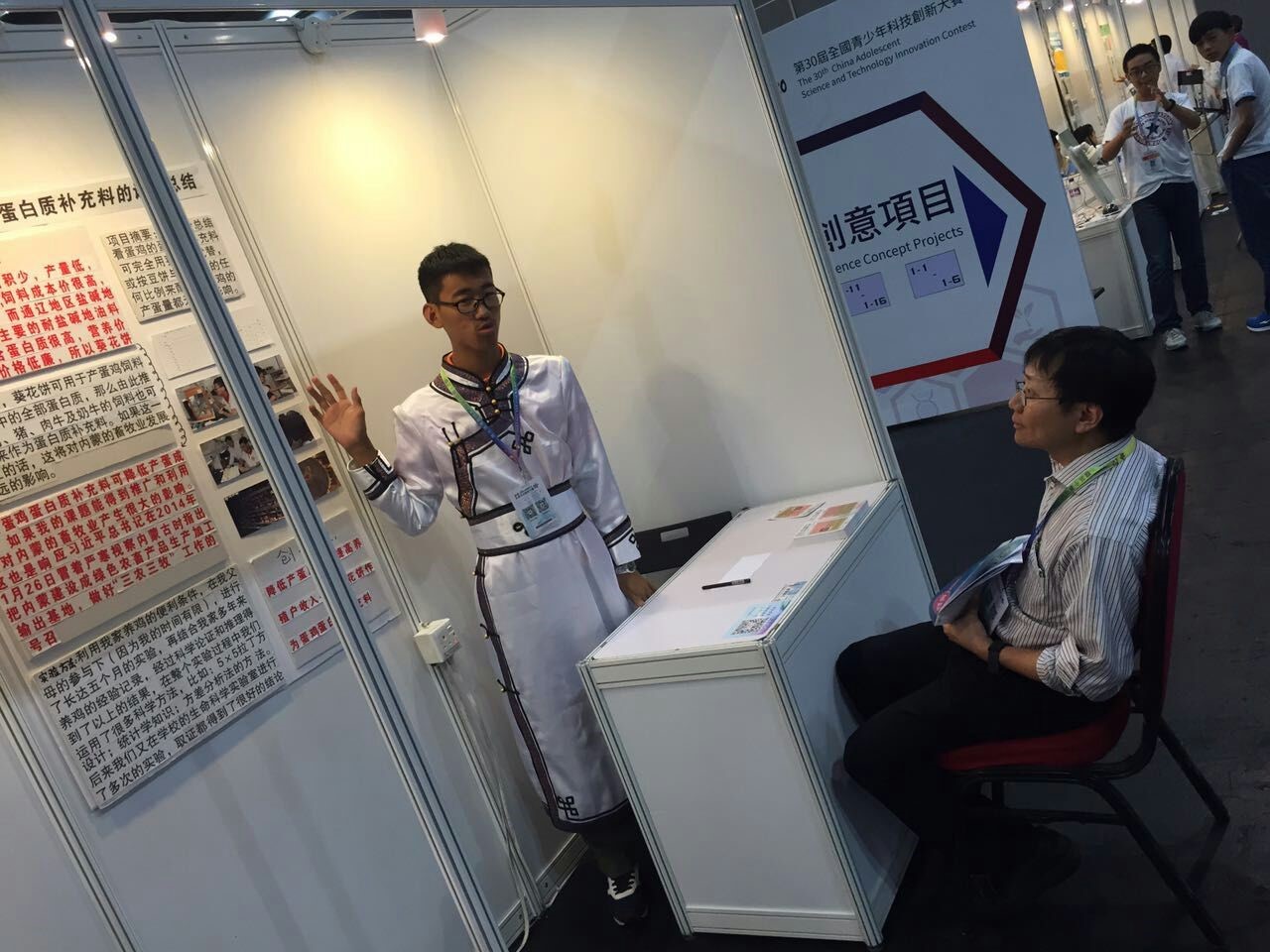

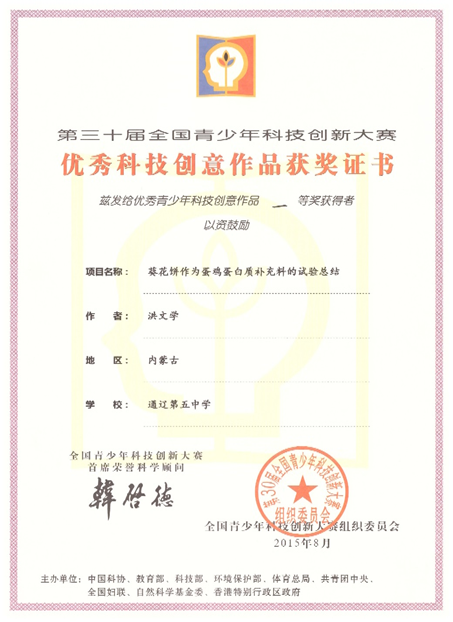

作为一名合格的科技教师,他积极地带领学生参加各类竞赛。这几年,由于内蒙地区的特殊性,现在很多的学生的课题,往往都是关注的环境、生态畜牧业或者一些风沙治理。比如他曾辅导一个通辽市嘎查苏木的农牧民的孩子,这个学生课题的灵感来源于父辈的生活的场景。他的课题名称叫“葵花饼作为鸡鸭饲料中蛋白质补充的一个实验”。

这个孩子家里养鸡,但饲养的技术不高,再加上当地的饲料成本较高,让家人比较苦恼。当时他的课题的出发点就是:如何降低饲料的成本,提高家人的收入。他们通过调查了解到,鸡鸭饲料中的蛋白质主要来源于豆饼,而豆类在通辽地区种植很少,因此饲料的成本很高。因此,利用葵花饼代替豆饼,作为养鸡的蛋白质补充料是急待实验研究的课题。

学生有了想法后,试验安排五种饲料配方。用葵花饼取代豆饼,然后在学生家的养鸡场做实验。经过了一年多的实验分析发现,从试验总结看,葵花饼作为蛋鸡蛋白质补充料可降低产蛋成本。这个课题很接地气,实验难度不大,且该课题能给内蒙地区养殖户带来福音。最终,这个项目获得了第30届全国青少年创新大赛一等奖。

▲在第30届全国青少年科技创新大赛上,名为《葵花饼作为蛋鸡蛋白质补充料的实验》实验课题获得了一等奖,图为获奖者洪文学正在答辩

而作为毕业班老师,他用看得见的荣誉和成绩,有力地证明了科技教育是基础教育发展的助推器。这位学生参加科技教育活动后,学习成绩从以前的年级300多名,上升到200多名,再到100多名。在樊志文的身边,这样成功的案例还有很多。孩子们一次次用傲人的成绩有力地回击了科技创新活动会影响学生的基础课程,以及搞科技创新的学生都是不务正业的“谣言”。

“问题”是科技创新发明活动的灵魂

在科技教育方面,樊志文历经多年探索,已经有了一套成熟的科技教育理念。他说,“问题”是科技创新发明活动的灵魂,有了问题,活动才有动力和创新性,发现问题是开展科技小课题研究活动的前提。樊志文从学生的兴趣入手,一边培养学生的兴趣爱好,一边指导学生发现问题,从热门的社会话题中寻找问题。同时还征集学生问题,并根据学生的实际生活和兴趣提炼问题。

樊志文认为,在科学的道路上,老师就像导演,学生就好比演员。科技创新的培养,应该以学生兴趣为导向,注重培养学生的创新的思维、创新的能力。

在进行正式课题研究前,作为指导教师,樊志文要求学生必做到以下几点:一是项目选题必须是学生本人提出、选择或发现的,坚决杜绝老师大包大揽。二是设计中的创造性贡献,必须是学生本人构思、完成的。主要论点的支撑论据必须是学生通过观察、考察、实验等研究手段亲自获得的,老师仅仅起指导引领的作用。三是,学生本人必须参与作品的制作、改进,项目研究报告必须是学生本人撰写的。

在指导学生撰写项目报告时,科技教师应重点把握项目的科学性、创新性、实用性、完整性。其中实用性要求该项发明或创新技术有可预见的社会效益、经济效益或效果,明确课题研究的影响范围、应用意义与推广前景。而完整性要求项目有足够的科学研究工作量,以及要求学生参与社会实践活动,取得第一手资料。

除了带学生做项目外,这些年,樊志文还开展了多项具有开拓性、科学性、趣味性的科技小发明、小制作、科技小论文、电脑课件编程和探究实验。尤其从2005年以后,他带领学生开展了多项生态环保类社会实践活动,并获得了全国各级比赛的数项大奖。

▲樊志文工作室“热火朝天的科技活动”

▲在第31届内蒙古青创大赛上,樊志文和获奖学生在颁奖现场合影

创新教育需要教师紧跟科技发展的脚步

创新是人类一项崇高、诱人而又带有几分神秘色彩的活动。《现代汉语词典》对“创新”的解释是:抛开旧的,创造新的。这一解释的缺点是没有阐明采取何种方法去创新。

作为一名科技教师,樊志文认为,走到今天虽然取得了一点点成绩,也有了一点点工作经验。但深感机遇和挑战并存,并且挑战更大。这次科技辅导员认证工作,让他们有了家的感觉。这一认证工作,对他们是荣誉,也是鞭策。未来,他希望这一认证工作,除了更多关注科技辅导员的本身的科学素养和业绩外,还应进一步评价相关科技教育工作所辐射出来的能量,或者所起到的重要示范作用。在樊志文心里,高级科技辅导员含金量不亚于其他老师的高级职称证书。

如今,面临着新一轮的教育改革,从2020年开始就全部实行文理不分科,在新的历史时期培养什么学生,如何改善和提高现在的一些技术手段,教育方法?这些对新一代科技教师提出了新的挑战。因为科技辅导员们不仅要在在本专业上有所突破,还要在科学思维和理念都做出,非常重要的创新。今后,随着信息化智能化大数据时代的到来,他们也将不断革新自己,变成更合格的科学引路人。

▲在第32届全国青少年科创大赛科教论坛上,樊志文作为科技辅导员代表发言