培训基地巡礼 | 北理工机电学院:课程、实践、方法“三创新”,打造“金牌”机器人辅导员

撰文/记者 李荔 编辑 刘昭

供图/北理工机电学院

全国青少年科技辅导员培训基地建设是青辅协为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》和《中国科协科普发展规划(2016-2020年)》有关要求,充分发动社会资源,推动科技辅导员培训体系建设的一项重要工作。

培训是广大科技辅导员提升专业能力的有效方式,目前协会命名的全国青少年科技辅导员培训基地已具备一定规模,在科技辅导员人才建设、培训课程开发等方面,体现出了各个基地学科和专业特色与优势。

近期,我们陆续推出“培训基地巡礼”专题内容,带你了解这些基地在促进我国科技教师和科技辅导员在职专业发展方面的默默耕耘。

▲北京理工大学机电学院

自2017年北京理工大学机电学院(以下简称“学院”)获批成为中国青少年科技辅导员协会培训基地以来,学院构建了“理论与基础为核心、实践与综合为重点、创新与竞赛为动力”的课内外一体化、自主开放式培训教学体系,旨在提升青少年科技辅导员创新意识和创新能力,使得学院教师“指导”与参训学员“训练”有机结合,“兴趣”培养与“竞赛”提高相互支撑,为提升学员们的创新能力确立了整体构架。

以“大手拉小手”“内行带外行”为契机,由学院指导教师带动青少年科技辅导员和中、小学生共同进步的方式激发创新思维,充分体现了大学服务社会和回报社会的职能。

课程创新:分三步培育新型机器人“青训师”

目前,青少年机器人教育活动己经受到了教育界的高度关注,推进青少年机器人创新教育水平是社会发展和教育水平提高的现实需求。然而我国广大中小学从事青少年机器人教育的科技辅导员不但数量不足,而且基础知识和专业素养也参差不齐,这些都构成了在我国中小学普及青少年机器人创新教育的最大障碍。

针对这些问题,北京理工大学机电学院青少年科技辅导员培训基地以青少年机器人教育与实践课程为载体,以“科普奠基、科创培优、科竞登峰”三结合方式为实施重点,建立了新型青少年机器人技术人才培养模式。

“科普奠基”作为青少年机器人创新教育的第一步,也是激发兴趣的关键所在。学院定期举办针对青少年的机器人科普讲座和夏令营活动,以北京理工大学特种机器人技术创新中心研制开发的仿人机器人作为示范教学工具,使参训的科技辅导员通过与机器人的近距离接触,体验到机器人的研发与制作过程,让他们感受到科技的神奇与奥秘,激发他们对前沿科技的兴趣和探索科学的欲望。

机器人的动作特点与IT通信技术有密切的关系,机器人制作也可以说是“制作活动的IT产品”。而且,机器人的操作模式既有手动的,也有全自动或半自动的,能够从简单到复杂设计各种层次和水平的制作机型。

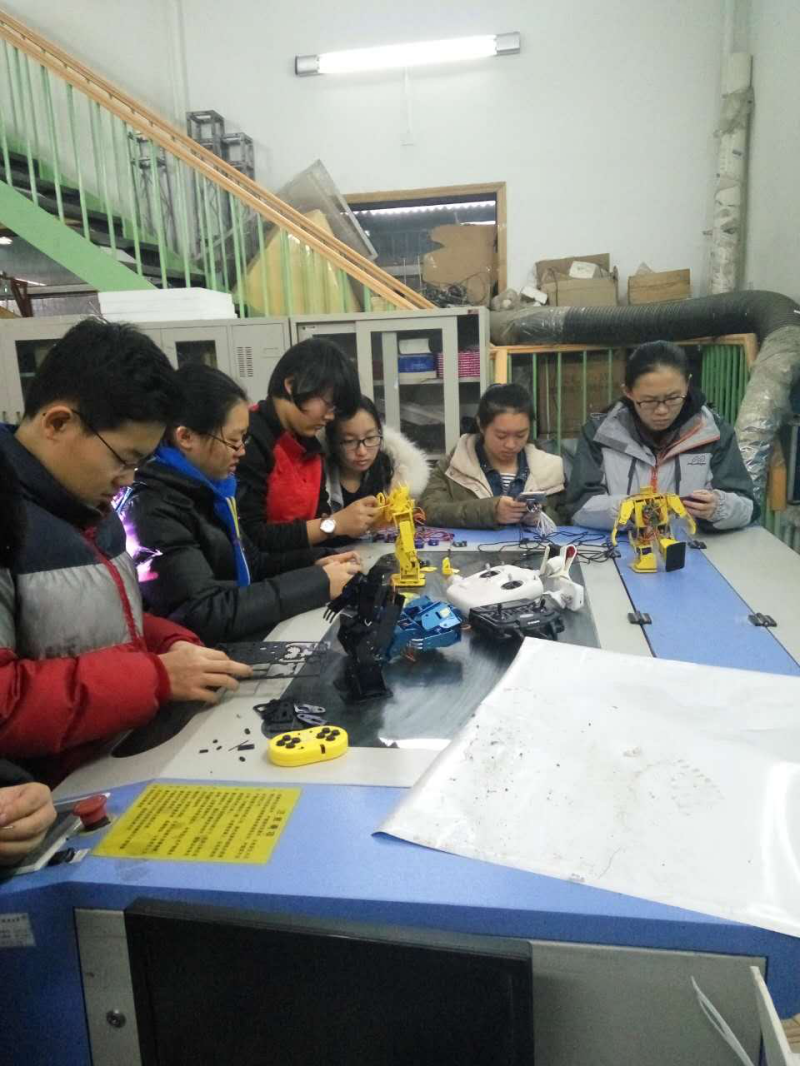

学院以“科创培优”作为课程训练的重点,在“操作”“拼接”和“安装”等基础上,提出“改装”和“完善”的目标,指导初次参训的科技辅导员们先理解基本结构和原理,再结合自己的分析和理解能力完成机器人的制作。

良好的竞争会激励人们主动学习、取得成绩,形成良性循环。以“科竞登峰”为方向,在竞争中学习,并采用正确的成果评价方法,设立优质的竞赛和颁奖场地,鼓励参与培训的科技辅导员“产生对制造的敬意”“发挥协作精神”,以及“在追求更优秀的创造过程中发现新的世界”。学院通过举办各种机器人竞赛和活动,为参训的科技辅导员们创造提升实践能力的机会。

这些课程将理论教学、实践教学与兴趣培养紧密结合起来,促进智能机器人事业的发展和相关人才的培养,同时推动着智能机器人知识和技术的普及。

实践创新:以“实用”为主,兼具趣味性

青少年是具有强烈好奇心、极具探索精神的群体,许多伟大的科学家就是在青少年时期培养出了探索科学的乐趣。如何能够以机器人为载体,将高校的科技创新理念、科学探索方法融合进去,引导科技辅导员初步建立科学观念与科学素养,同时又能够兼具教学的趣味性,是我机器人创新教育课程内容的重点。

学院经过长期的实践探索以及思考和改进,将机器人创新培训课程层次化、趣味化。针对科技辅导员们求知欲强的特点,学院为其提供相关实验室研发出的机器人,让他们亲自动手拆装。授课内容将机器人知识普及与学员提问紧密结合,从而极大地引发他们的探索兴趣,结合辅导员们的丰富想象力,边引导、边讲解,取得了良好的教学效果,也引发了良好的社会反响。

近年来,学院在北京、上海、重庆、苏州、深圳、海南、广西、安徽、山东、河北、山西、河南、湖北等省市的若干中小学,开设了具有综合性、实践性、设计性的机器人课程。例如自2015年以来,学院就多次在海南中学开设了青少年机器人夏令营;在深圳华强技术学校进行机器人课程的培训;到首师大房山附中开展机器人科普教育夏令营等。

不仅如此,一些科技辅导员和中、小学生也来北京理工大学进行相关课程的学习。例如北京市八一中学的学生会定期到学院所属实验室进行机器人相关知识的学习,开展形式多样的活动。

▲海南中学机器人夏令营

▲深圳华强技术学校机器人教育名师工作室揭牌仪式

针对目前青少年机器人教育浮于表面、理想与现实脱节的现象,学院经过研究、尝试探索后,形成了“产学研”式的培养方法,搭建起青少年、实验室、生产企业相联系的纽带,将“产学研”平台向下延伸,与科技创新活动充分对接。同时帮助科技辅导员和中、小学生了解实际生产过程,鼓励他们积极接触先进创新理念,为科技创新储备实践知识。

特别是在海南中学进行的培训,在当地引起很大反响。学院借此机会与海南中学一起申报了“自动割胶机器人”项目,此项目针对海南庞大的橡胶产业,设计便携式自动割胶机器人,大大提高劳动效率,也让海南中学的学生们切实感受到机器人无处不在,让课程的推进更进一步。

▲海南中学开展机器人夏令营活动集锦

▲北京理工大学中学生机器人公开课

方法创新:“学”中动脑,“干”中总结,“创”中提高

为了提升和改善培训效果,学院提出了“每课一设想、每日一观察、每周一交流、每月一创意”的“四每”实践训练机制,形成从理论知识到动手实践相连贯的科技创新综合实践链,为提升科技辅导员和中、小学生的创新能力探索出有效途径。

在训练方法上,学院精心凝练和大力推广了“学习质疑—导学讨论法”“角色体验—活动激励法”和“综合训练—项目牵引法”等训练方法,让学员们在“学”中动脑思考,自主选题立项;在“干”中总结经验,论证设计方案;在“创”中提高能力,提升科研素质。

相关课程教学活动结束后,学院都会组织参训的科技辅导员和参学的中、小学生,对授课情况以及学员的学习效果进行调研与咨询。

从培训教学情况的反馈来看,学员们对机器人课程的反映普遍较好,不论是课后的感悟还是事后的评价,都充分肯定了学院所开课程的必要性、重要性、启发性和实用性。学员们普遍认为,学院推出的系列课程对提高个人科研能力、学习能力、实践能力和创新能力有较大帮助。

▲海南中学机器人活动现场

▲山西方山青少年机器人教育现场报告会