林静 | 以“社会性科学议题学习”做好科学教育“加法”

摘要:社会性科学议题是一类来自现实、结构不良、无固定标准答案的跨学科主题。基于社会性科学议题的跨学科主题学习设计,通过彰显不确定性的教学实施,能切实发展学生学科核心观念和跨学科概念,培养跨学科实践能力与创新能力,提升社会责任感和可持续发展意识与能力。这一跨主题学习模式既为发展学生面向未来的科学素养、助力教师落实立德树人根本任务提供实践载体,也为做好科学教育“加法”提供有效路径。

关键词:社会性科学议题;科学素养;创新能力

本文目录结构

一、指向演化发展的科学素养内涵,发展学生面向未来的核心素养

二、融合跨学科主题学习活动方式,提升学生跨学科实践能力

三、彰显不确定性的问题探究,驱动学生创新成长四、贯彻"教一学一评"一体化,促进教师反思与循证教研

作者简介:林静,北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心副教授,北京师范大学“社会性科学议题学习”项目负责人。

引文格式:林静. 以“社会性科学议题学习”做好科学教育“加法”[J]. 中小学科学教育, 2025(4): 26-31.

社会性科学议题(socio-scientific issues,SSI)是指与科技相关的社会议题,是结构不良、无固定标准答案、跨学科的复杂问题,如雾霾、土地荒漠化、流行性疾病等。解决任何一类SSI,需要综合科学、经济、政治、法律等多学科视角,经科学论证、科学推理、科学建模等科学实践以及道德推理等批判性分析,在多方协商中做出具有创造性的决策,形成解决方案。因此,将SSI引入中小学课堂,组织学生开展“社会性科学议题学习”(SSI-based learning, SSI-L),既切合“人类世”年代地球与人类可持续发展对人类科学与人文素养融合的诉求,又能强化创新能力、科技伦理、态度责任等核心素养培养,是做好科学教育“加法”、落实立德树人教育根本任务、助力中国式现代化的有效举措。

自2020年起,北京师范大学“社会性科学议题学习”项目组与全国七十多所学校合作,组织学生开展SSI跨学科实践活动。本文结合近五年项目研究进展、理论成果与实践探索,阐述SSI-L的目标定位、实施方式与具体举措等,为做好科学教育“加法”增添模式借鉴与创新路径。

一指向演化发展的科学素养内涵,发展学生面向未来的核心素养

科学素养的内涵从原来的“对科学术语和观点有一定程度的理解,能通过阅读报纸杂志以理解给定的争论及其相互竞争观点的本质”,演变为当今社会对反思性公民的核心要求——“具备参与科技相关问题、观点的讨论与研究的态度与能力,能对个人以及周边SSI作出科学合理的决策”。国际学生评估项目PISA科学素养测评也以SSI作为测评的问题情境,引导全球科学教育界整合SSI来培养学生科学素养。

当学生探讨SSI(如雾霾治理)时,不仅需要理解与运用相关的科学知识与科学方法,即具有科学素养视角Ⅰ(对科学本体的认知,包括对科学自身体系及科学本质的理解);还需要解析雾霾问题所反映出的科学、技术、社会、环境之间的关系,即具有科学素养视角Ⅱ(对科学应用的认知,包括理解科学在日常生活和社会中的应用及其产生的影响)。但是,仅具有科学素养视角Ⅰ与Ⅱ,难以解决缓解雾霾的问题。雾霾的产生与空气中具有一定量的颗粒悬浮物和二氧化硫、氮氧化物、臭氧等有害气体有关。从科学与科学应用的方面来提议解决方案,可有责成工业减排、管制交通、减少煤炭使用、增加绿化等一系列有效举措。这些看似可行的举措,在付诸实施时却要花费很长的时间,最终才取得一些实际减缓成效,这是因为它们的落实受不同立场者的价值取向、当地政治文化习俗以及法律法规建设等因素的影响。由此可见,SSI的产生与解决,不仅涉及科学与科学应用方面的问题,还涉及非科学方面诸如社会政治、文化习俗、道德伦理以及世界观与价值观等方面的问题。因此,科技具有重大的社会作用,具备科学素养的人还需要具备视角Ⅲ——对科学的社会性的认知,包括基于广泛的知识和多学科素养以及多元化视角来理解、反思与批判复杂问题情境中科学应用所涉及的社会、政治、伦理、环境正义等问题,并付诸行动。可见,具备科学素养视角Ⅲ是当下人类解决地球与人类可持续发展问题的关键。提供学生SSI-L的机会,是发展学生科学素养视角Ⅲ、培养学生面向未来的核心素养的重要路径。

二融合跨学科主题学习活动方式,提升学生跨学科实践能力

教育部颁布的《义务教育课程方案(2022年版)》明确提出,要“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求”,并强调跨学科主题学习应培养学生核心素养,包括科学精神、实践创新和责任担当等,以发展科技创新人才、落实立德树人根本任务。

跨学科学习通过打破学科壁垒构建整合性学习场景,使学生获得解决现实复杂问题的实践机会。这种模式有助于培育超越传统学科边界的高阶思维与大观念,为应对未来不确定性提供关键能力储备。因此,跨学科学习所研究的是各种综合复杂的现实问题,“整合”是其主要特征,即学生要整合运用多学科概念与方法,体验创造性解决跨学科问题的新路径与新方法,提升对相关概念的理解水平,发展核心概念、大观念,进而收获跨学科知识和能力,提升终身学习能力。

跨学科主题学习强调学习的“主题化”,即要以具有现实意义与跨学科学习价值的主题来提升学习内容的系统逻辑性,从而有利于学生循序渐进地发展跨学科知识和能力。SSI是优质的跨学科主题,学生开展SSI-L,需要综合多学科视角来开展社会性科学论证、社会性科学推理以及社会性科学建模等跨学科实践,并通过多立场之间的道德推理与决策、协商与妥协等取得共识。跨学科主题学习活动应是一类以学生为主体的探究性实践,引导学生通过主动、合作、探究的方式参与现实问题解决,而非侧重教师讲授或理论学习。活动设计需关联学生真实生活与发展需求,强调实践参与和动态生成,并采用多元评价机制激发持续投入,以此弥补学校教育与现实需求、社会实践的割裂,真正实现学以致用与跨学科能力发展。因此,教师在设计与实施这类活动时,务必凸显学生的主体地位,引导学生自主合作探究,借此发展学生学科核心观念和跨学科概念,培养跨学科实践能力与创新能力,提升社会责任感和可持续发展意识与能力。

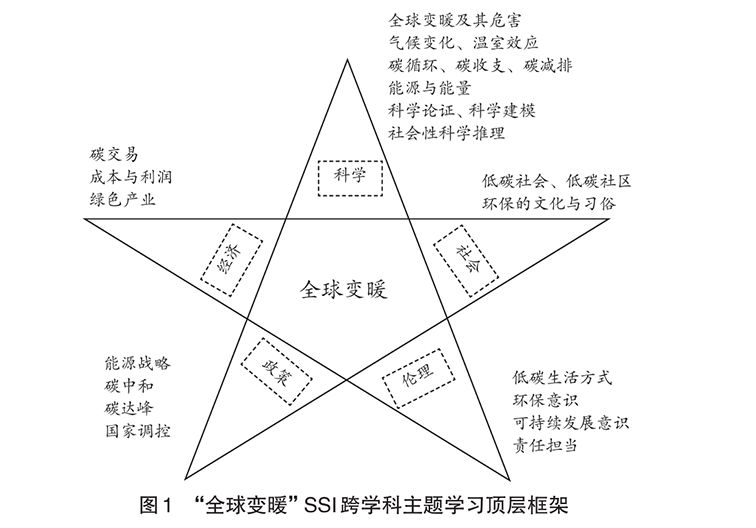

SSI跨学科主题学习活动设计有以下几个关键步骤。首先,应结合地方特色,选择一个富有社会性、科学性、开放性与伦理性的议题,议题应具有争议点,并且契合不同学段学生的认知水平,使学生有兴趣“议”、有内容“议”且有能力“议”。其次,围绕议题设计跨学科学习目标,构建跨学科主题学习的顶层框架(见图1)。学习目标的设计应联系学科核心素养,关联课程标准中相应的具体要求,体现SSI跨学科主题学习活动对发展学生核心素养的价值。再次,设计驱动性问题,并将总的驱动性问题进行分解,设计子驱动性问题,形成具有内在逻辑、符合学生认知的问题链,推进学生深度思考和跨学科融合学习。最后,设计活动方案,联系学生实际的问题情境,引发学生的认知冲突,创设机会供学生对探究体验进行抽象概括并迁移应用所学的跨学科知识和能力。

三彰显不确定性的问题探究,驱动学生创新成长

具备科学素养,不仅指对科学的“应知应会”,还指能应对各种不确定性(uncertainty),以胜任自己的工作与生活。不确定性就其本体而言,可解释为某一现象或问题缺乏确定的运算子,因而无固定答案甚至无解。或者说,不确定性的产生,一般与结构不良问题有关。个体面临不确定性问题,一般是不确定自己能否利用现有的理解或方法来解答或预测所遇到的情境,即没有把握作出回应或对所作的回应没有把握。不确定性是科学的基本属性,它促使科学家探索未知。诺贝尔物理学奖获得者理查德·费曼(Richard Feynman)曾说过,科学家善于处理怀疑和不确定性。彰显科学的不确定的属性,将学生的不确定性作为教学资源,是中小学科学教育还原科学本质属性的基本前提,旨在为学生创设像科学家一样思考与实践的学习机会,从而培养其终身可持续发展的科学素养。

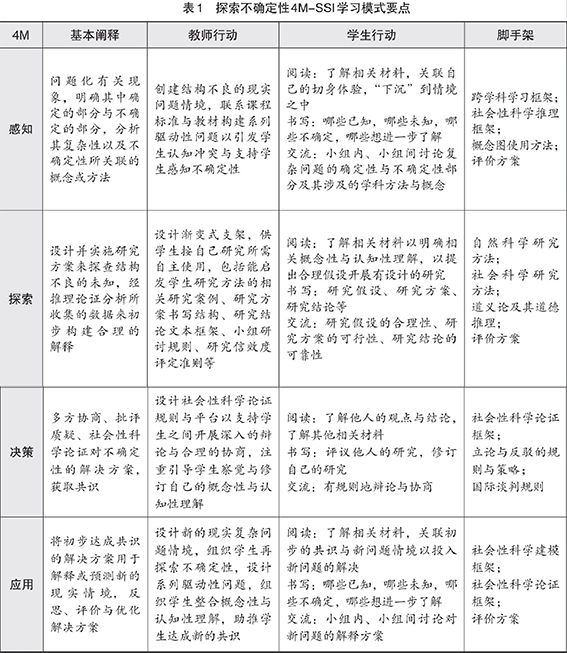

SSI是结构不良的问题,无固定标准答案。为此,构建4M-SSI模式以助力教师设计彰显不确定性的SSI-L活动:教师需学会从学习内部条件出发,整合学生概念性(conceptual)与认知性(epistemic)的理解来系统设计教学;还需学会根据学情和开放性教学内容,灵活应用教学策略、设计教学活动、实施多元评价;最终能指导学生整合不同学科知识和思维方式,创造性地应对与驾驭不确定性。

4M-SSI模式基于学习科学领域关于人是如何学习的研究发现,以感知、探索、决策与应用作为学生探索不确定性的基本学习环节,引导学生经历认知冲突、同化顺应以及迁移应用等认知加工过程,进而促进高阶思维与重要概念的发展。4M-SSI模式的基本内涵与要点见表1所示。感知不确定性(making sense of uncertainty)环节重在触发学生认知冲突,促使学生身心投入以认识到其复杂性以及可能涉及的视角、学科概念及学科方法。探索不确定性(making discoveries about uncertainty)环节重在支持学生围绕面临的不确定性制订研究计划,包括采用哪些创造性的跨学科方法与跨学科概念等,而后实施计划,收集数据以产生论点与论据。决策不确定性(making decisions about uncertainty)环节重在多方之间的辩论与协商多种解决方案,系统反思,以达成比较一致的意见。应用不确定性(making products for uncertainty)环节重在将协商获得的解决方案迁移应用于新的现实情境,促使学生进一步反思、巩固并深化自己在破解不确定性过程中形成的概念性与认知性理解。

四贯彻“教—学—评”一体化,促进教师反思与循证教研

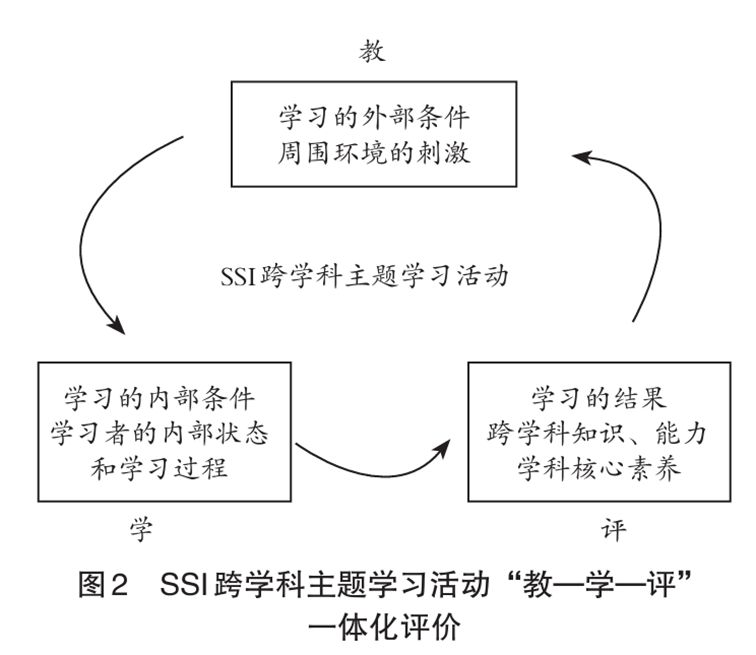

开展“教—学—评”一体化评价研究(见图2)。“教”着眼于分析学生学习的外部条件,通过课堂观察研判教师行为、活动设计与实施的有效性。“学”着重于诊断学习者的内部状态和学习过程,依托课堂观察与话语分析实施动态评估与即时干预。“评”着重于测评学生的学习收获,设计过程性与终结性相结合的评价框架,结合质性与量化分析来评价学生跨学科知识以及社会性科学论证、社会性科学推理、社会性科学建模、道德推理等跨学科能力以及学科核心素养学习目标的达成情况。教师可融合AI技术实现实时评估与个性化发展指引,通过三维度协同诊断形成闭环,持续检测并优化SSI跨学科主题学习活动的实践模式。

为此,指导教师建立跨学科协同教研机制,学会收集与分析教学过程中的多模态数据,例如访谈、课堂观察、课后测验等,开展循证式教学迭代优化。提供教师在教学顶层设计阶段、教学活动设计阶段、课堂实施与教学评价阶段等各环节的辅助工具,支撑“教—学—评”一体化设计与实施。定期开展线上研讨活动,以案例分析、论文研读、活动设计等任务驱动教师开展行动研究,并组织专家团队在线指导,切实解决教师行动研究过程中遇到的疑难问题,通过对教师“做中学”的精准引领,帮助教师逐步提升应对不确定性的跨学科、主题式、项目化的教学能力。组建专家团队开展驻校指导,通过集体教研和课堂观察,对教学理念、教学策略、小组活动等开展评价与研讨,帮助教师反思与提升育人理念。另外,通过线下工作坊、各类学术研讨与教学展示活动,创设多种学习情境,为教师提供沉浸式体验,经历探索不确定性的实践过程,理解认知冲突、不确定性的根源,领悟不确定性在高阶思维与实践能力培养、跨学科融合学习、伦理道德教育和核心素养发展等方面的教育价值。构建成果转化平台,支持教学案例开发、课程资源研发与教科研论文传播。

教师亲历并学会组织学生开展SSI-L,可实现向高创造力教育者的专业蜕变,进而培育学生面向未来的核心素养。其专业成长价值体现在三个维度。其一,彰显SSI的不确定性可促使教师关联现实复杂问题来为学生创设学习情境,用教材教而不是教教材,即要创造性地关联教材教学内容与当地实际,破解学校教育与学生生活相脱离的弊病。其二,彰显学生科学学习过程中的不确定性能驱动教师摒弃原本擅长的“传授标准答案”式教学,转向研究学生、理解学生,通过创设认知可视化场景与多模态脚手架,推动学生认知加工、深度学习。其三,着眼于学生探索不确定性会加快教师变革原有的步骤式探究教学方式,探索高阶科学思维的培育实践,例如通过系统模型与建模、社会性科学推理、风险评估与作出决策等复杂任务设计,促进学生创新思维、批判质疑、跨学科概念理解等21世纪核心素养的发展。

因此,中小学开展SSI-L研究与应用,于做好科学教育“加法”意义重大,既能有效缓解优质教育资源的短缺问题,又能助力精准聚焦教学策略、优化评价机制,切实提升学生高阶思维、创新与探索能力、责任担当与可持续发展意识和能力,培育国家未来栋梁之才。

参考文献

[1] 林静. 做好科学教育加法 以社会性科学议题学习促立德树人[J]. 教育家, 2023(49): 6-7.

[2] MILLER J D. Scientific literacy: a conceptual and empirical review[J]. Daedalus, 1983(2): 29-48.

[3] BYBEE R W. The case for STEM education: challenges and opportunities[M]. Arlington: NSTA Press, 2013.

[4] OECD. PISA 2025 science framework (second draft) [R]. Paris: OECD Publishing, 2023: 20.

[5] ROBERTS D A. Scientific literacy/science literacy[M]//ABELL S K, APPLETON K, HANUSCIN D. Handbook of research on science education. New York: Routledge, 2007: 729-780.

[6] SJÖSTRÖM J. Vision Ⅲ of scientific literacy and science education: an alternative vision for science education emphasising the ethico-socio-political and relational-existential[J]. Studies in Science Education, 2024(2): 1-36.

[7] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 4.

[8] MANSILLA V B. Interdisciplinary learning: a cognitive-epistemological foundation[M]//FRODEMAN R, KLEIN J T, PACHECO R C S. The Oxford handbook of interdisciplinarity. Oxford: Oxford University Press, 2017: 261-275.

[9] 林静, 张乐潼. 社会性科学议题的内涵与教育价值[J]. 中国科技教育, 2020(9): 6-12.

[10] BRADLEY R, DRECHSLER M. Types of uncertainty[J]. Erkenntnis, 2014(6): 1225-1248.